記事提供

北海道立総合研究機構 栽培水産試験場

本文

シシャモはむかわ町の重要な漁業資源であり、観光資源でもあります。シシャモの個体数を減らさないために、シシャモ漁業者が中心となって厳しい漁業ルールが設けられてきました。しかし、近年では漁業ルールを守っているにもかかわらず、漁獲主体となる1歳魚が非常に少なくなり、不漁となる年が増えてきました。シシャモの個体数を回復させるために、2023年から漁業者が主体となって、シシャモ漁業を休止し、河川に遡上して産卵するシシャモを少しでも多く保護する大変な努力が続けられています。

厳しい漁業ルールを守ってきたにもかかわらず、なぜシシャモの個体数が減少して不漁になってしまったのでしょうか?その謎を解明するために、栽培水産試験場では様々な調査資料をデータ分析して、1歳魚の生残に影響する環境要因を推定するとともに、その環境要因がシシャモに与える影響を飼育実験で調べました。

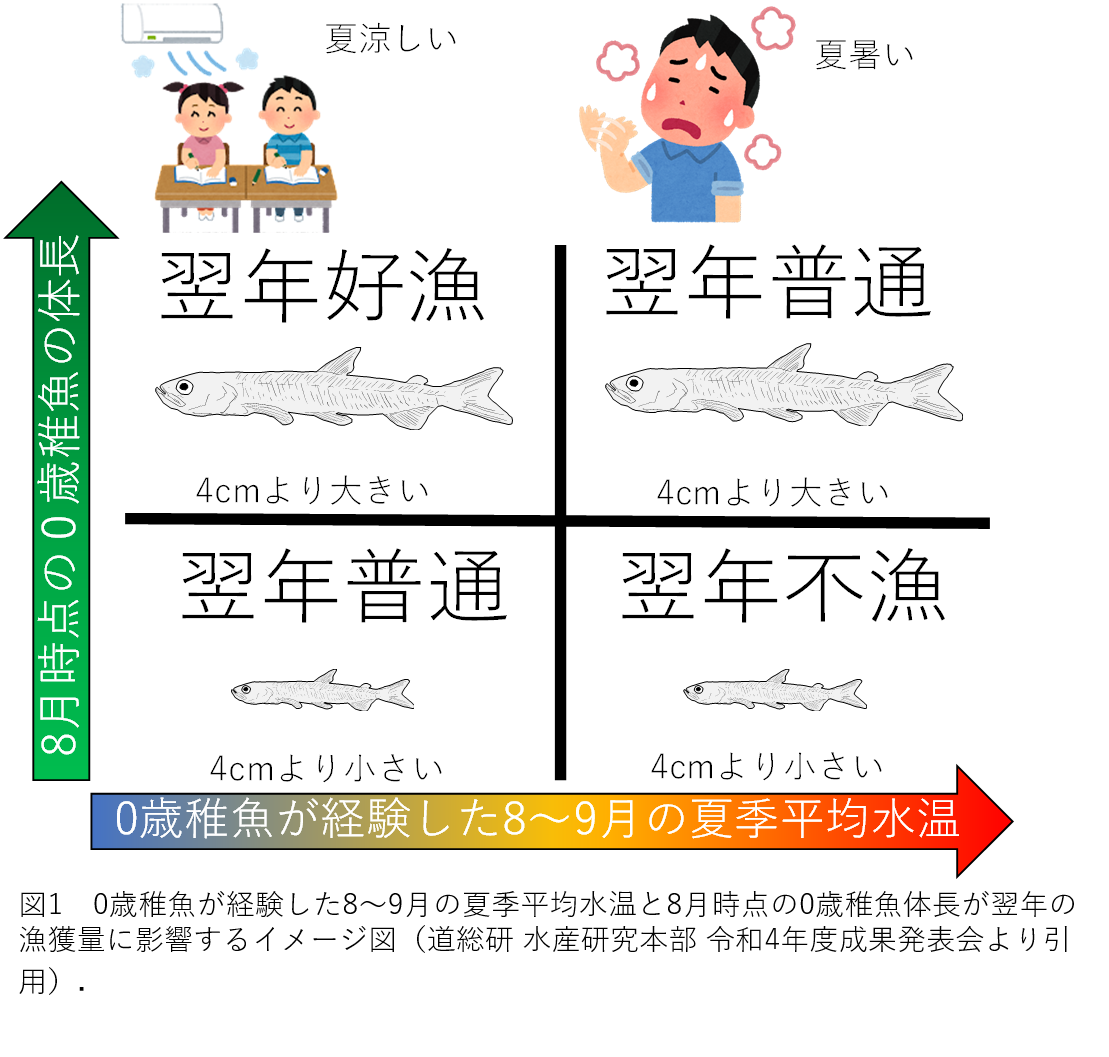

調査データの分析から、8月時点の0歳稚魚の体長が4cm未満と小さくて、8~9月の夏季平均水温が20℃以上と高いときは翌年不漁となり、その逆に体長が大きくて、水温が低いと翌年好漁となる傾向が分かりました(図1)。このことから、漁獲される1歳魚まで多くのシシャモが生残できるかどうかは稚魚の体長と夏の水温に強く影響されると推定されました。

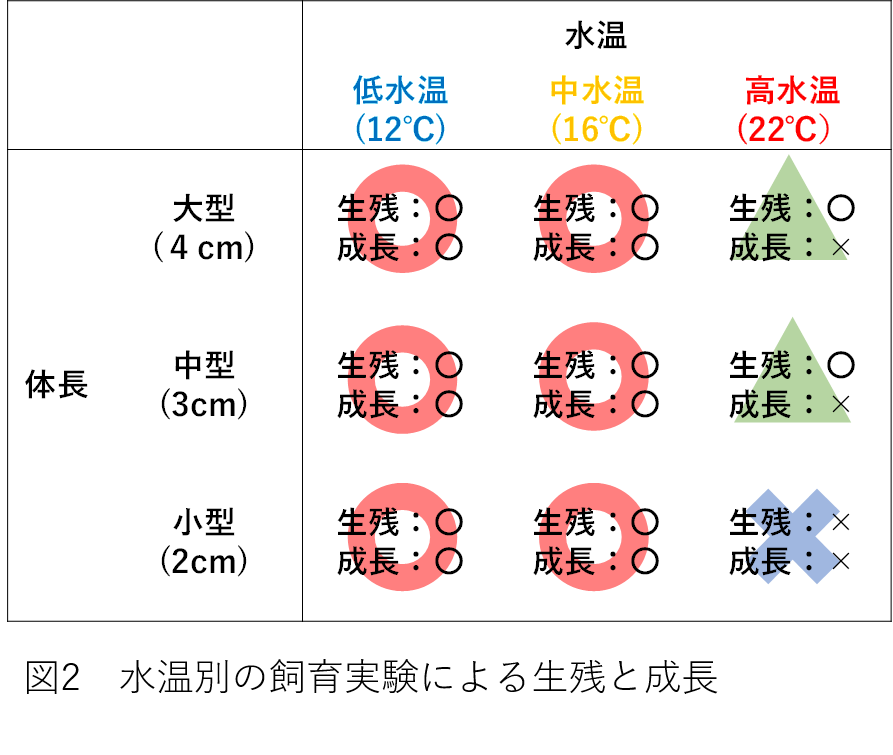

データ分析の結果を検証するために、小型(2cm)、中型(3cm)、大型(4cm)の3サイズの稚魚を低水温(12℃)、中水温(16℃)、高水温(22℃)の環境でそれぞれ飼育する実験を行いました。その結果、高水温で飼育したシシャモ稚魚はどのサイズでも成長が停滞し、特に小型稚魚では生残が低く86%もの個体が死亡しました。また、低水温と中水温で飼育した場合、どのサイズでも成長と生残がよい傾向が見られました(図2)。これらの飼育実験の結果は、稚魚の体長と夏の水温が1歳魚の生残に影響を与えるというフィールド調査の分析結果を強く支持します。

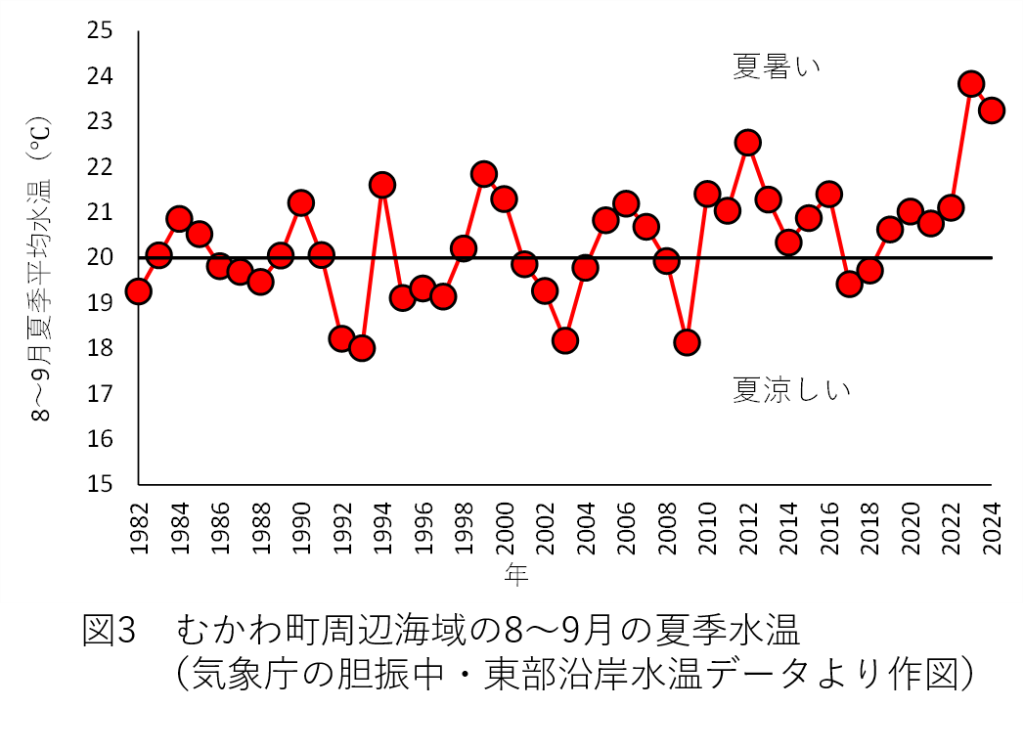

データ分析と飼育実験の結果から、夏季にむかわ町周辺海域の水温が高い年が増えていることが、不漁の原因を解明する重要なカギと考えられました(図3)。シシャモ個体数を回復させるためには、河川に遡上して産卵するシシャモを少しでも多く保護する対策を今後とも継続していくことが大切です。

図表

【図1】

【図2】

【図3】

町広報誌への掲載

・むかわ町広報誌2025年9月号(PDF/5890KB)

・むかわ町広報紙2025年10月号(PDF/2778KB) <※>

※本紙掲載時に「稚魚の退潮と夏の水温に強く影響されると推定されました。」と記載されていましたが、「稚魚の体長と夏の水温に強く影響されると推定されました。」が正しいものとなりますので、お詫び申し上げます。