記事提供

北海道立総合研究機構 さけ・ます内水面水産試験場

本文

ししゃもは春に生まれ、1年半後の秋に成熟し、河川にのぼって産卵します。産卵する時期は、毎年10月下旬から11月下旬頃です。胆振地方では鵡川、日高地方では沙流川などの河口域に多くのししゃもが集まります。集まったししゃもは上流に向かって泳ぎ、河口から1~10km程度の川底の砂や石に卵を産みます。

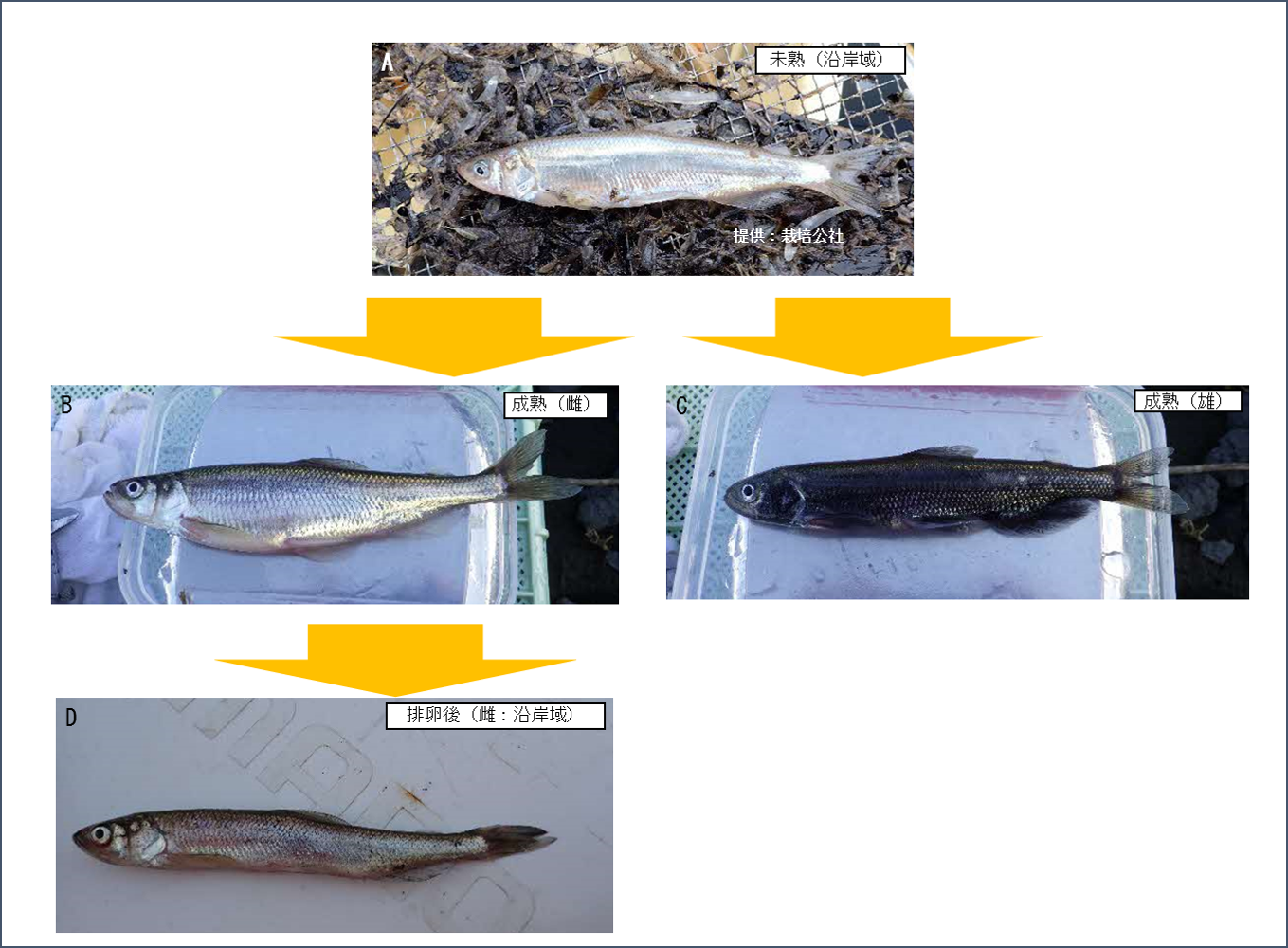

河川にのぼったししゃもは、海(沿岸域)にいる時よりも体色が黒くなります(図1)。雌は背中側が黒みがかり、お腹が卵で膨れています。一方、雄は体全体が真っ黒になり、尻ビレが大きくなり、体表がザラザラになります。これは、産卵するときに雄が雌の体に尻ビレを巻き付けてとらえ、確実に受精させるためだと考えられています。産卵後、一部の雌は死なずに海にむかっていく、下りししゃも(くだりししゃも)となります。この河川にのぼる親の数が減ると、2年後に親になって河川にのぼる数が減ってしまいます。ししゃもの資源を回復・維持するためには十分な親魚を確保する必要があります。そのためにはまず、河川にのぼってくるししゃもの数を調べ、どのくらいの親が産卵しているのかを知る必要があります。そこで、鵡川漁協をはじめとした胆振管内ししゃも協議会が主体となって、産卵期間中に河川にのぼるししゃもを捕まえて産卵する親魚数を推定する、遡上量調査(そじょうりょうちょうさ)を行っています。

調査には、ふくべ網とよばれる網(図2)を3基、鵡川河口からおよそ1km上流の地点に開口部を下流に向けて設置します。朝と夕方に網をあげて、河川にのぼった親魚を捕まえます。捕まえた親は性別ごとに数を数え、一部は体長と体重を測定します。

図3は平成13年から令和6年に鵡川にのぼった親魚数の推移です。鵡川にのぼった親魚数は激しく変動しています。平成20年に6万尾まで減少していましたが、平成28年に103.5万尾まで回復しました。ところが、令和2年に再び著しく減少し、令和4年には3.9万尾まで減少しました。そのため、胆振管内ししゃも漁業振興協議会は令和5年よりこぎ網漁業を休漁として河川にのぼる親魚数を増やす、資源の回復に取り組んでいます。この休漁により、河川にのぼった親魚の尾数は、令和5年は20.5万尾、令和6年は27.9万尾とゆるやかに増加しています。

親魚の体長は、ふくべ網で採集した個体を100mmから5mm刻みで区分し、各区間に何尾いたかを集計することで把握しています(体長組成)。この分布をみると、雌雄それぞれで一つの大きな山があり、どの体長の個体が多かったかが分かります。最も多かった体長は、雄が雌よりも約10mm大きい傾向にあり、平成30年では雌が115mm、雄が135mmに対し、令和6年では雌が130mm、雄が145mmとなっており、年々親魚が緩やかに大きくなっていました。また、親魚の遡上数が多かった年(平成30年~令和元年)では体長が小さく、遡上が少ない年(令和2年~令和6年)は大きな個体が多い傾向にありました。成熟した雌の体が大きくなると産卵する卵の数が増える傾向にあることが報告されていることから、体長を大きくすることで産卵する卵数を増やし、子孫を残そうとしているのかもしれません。

今後も河川にのぼるししゃもの親魚数を調べ、河川で産卵する親の数が十分に確保できるように資源管理方法を検討する必要があります。

図表

【図1】

【図2】

【図3】

図4

町広報誌への掲載

・むかわ町広報誌2025年6月号(PDF/592KB)

・むかわ町広報誌2025年7月号(PDF/2440KB)